Wenn im Frühmittelalter Liebe vor allem die Liebe zu Gott bedeutete, dann schuf die Ritterliteratur im 11. Jahrhundert das Ideal der romantischen Liebe zwischen Mann und Frau, eine Verherrlichung eines unerfüllbaren Traumes. Im Mittelpunkt standen die Schönheit und der unwiderstehliche physische Liebreiz der Frau, wodurch der Ritter zum untertänigen Diener seiner Herzdame (gewöhnlich der Frau seines Herrn) wurde. So hat die Ritterkultur die mittelalterliche Denkweise umgedreht, nach welcher der Mann der Herrscher und die Frau seine Untergebene war.

Daneben oder als Gegengewicht dazu wurde zuerst in der Literatur und danach in der Kunst auch ein anderes Thema populär, welches abhängig vom Verfasser, von der Umgebung und dem Publikum die Männer entweder vor dem Charme der Frauen warnte oder diejenigen lächerlich machte, die zu Sklaven der Liebe geworden waren. Als Beispiele wurden die stärksten, tapfersten und klügsten Männer des Alten Testaments, der antiken Geschichte und der Ritterliteratur dargestellt, exempla virtutis (Symbole der Tugendhaftigkeit), die durch ihre Leidenschaft zur Frau verdorben oder geschändet wurden. Die Idee entwickelte sich aus geistlichen Predigten, deren Ziel es war, verhängnisvolle Folgen der irdischen Liebe zu zeigen und irregeleitete Schafe vom Schoß der Frau zurück in den Schoß Gottes zu führen. Die Kunst und die Sprache der Bilder trugen dazu bei, die Botschaft zu verbreiten und ihre Wirkung zu verstärken, während die Lese- und Schreibkundigkeit nur das Privileg von Geistlichen und wenigen Vertretern der Elite war.

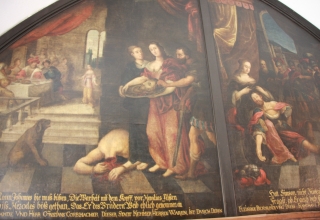

Anfangs wurden die Beispiele in der Kunst einzeln abgebildet, aber am Ende des 13. Jh. und zu Beginn des 14. Jh. wurde begonnen, zwei Paare zusammen darzustellen –Simson und Delila(Simson, der stärkste Mann des Alten Testaments verlor seine Kraft und sein Leben, indem er der Frau, die ihn verführte, das Geheimnis seiner Stärke verriet) sowieAristoteles und Phyllis(Aristoteles, der klügste Mann der Antike verlor im hohen Alter seinen Verstand und seine Würde wegen des Charmes der Frau). Damit sich die Zeitgenossen einfacher mit den Beispielen identifizieren konnten, kamen im 14. Jh. zu den Helden des Alten Testaments und der Antike tapfere Ritter aus den beliebten Geschichten von König Artus hinzu – vor allem RitterTristan, der den Treueschwur gegenüber seinem Herrn König Marke brach und sich in dessen Frau Isolde verliebte.

Alle genannten Personen sind auch an den Rathausbänken vertreten. Hinzu kommt noch eine der wichtigsten Personen des Alten Testaments, König David, der sein Volk wohl von den Philistern befreite (dies symbolisiert derKampf David gegen Goliat), aber als König seine Ehre und Würde verlor, weil er dem Charme von Bathseba, der Frau seines Heerführers nicht widerstehen konnte.

Außer Simson und David treten als Minnesklaven aus dem Alten Testament öfters Adam, der Stammvater der Menschheit, der durch Evas Verführung in Sünde fiel, und König Salomo, der begann, heidnische Götter seiner hunderten Frauen anzubeten und sich von seinem Gott abwandte, auf. Aus der antiken Geschichte ist der größte römische Poet Vergil nach Aristoteles die beliebteste Person. Von den Helden der Ritterkultur werden neben Tristan die anderen Ritter der Tafelrunde von König Artus als Beispiele angegeben, von denen Ywain und Lancelot die beliebtesten sind.

Die Geschichten aller vorgenannten Männer erzählten darüber, dass auch der mächtigste Heros, wenn er seine fleischliche Leidenschaft nicht beherrscht, nicht nur zum Sklaven seiner Leidenschaft, sondern auch der Frau wird. So wird dieses Thema im deutschen Kulturraum auch Weibermacht oder Weiberlist genannt, als Hinweis darauf, dass die Frauen ihren Charme bewusst zur Beherrschung der Männer nutzen.